- 联系我们

电 话 :l53-6950-8649

传 真 :0315-8238l53

地 址 :唐山西外环马驹桥过街人行天桥北行200米

我国“性少数群体”婚姻问题的现状分析和法律规定性少数群体是指包括性倾向、性别认同或性别表达方面属于少数群体的所有人。如:同性恋、双性恋、跨性别者、间性人等。据有关信息统计,同性恋在总体人群中固定占比3%-4% ,这一数值足以说明这一群体是客观存在且具有稳定性的。但是,性少数群体在我国不同的地区,有着不尽相同的可见度。这源于性少数群体在历史、传统道德和地域文化当中,社会对这一群体的总体认识——偏见、误解、歧视大于理性、包容、尊重。因此,从整体上来看,性少数群体在我国几乎处于“隐匿”状态。当然,随着各学科对性少数群体的关注和对性少数群体相关问题的深入研究,社会大众对性少数群体的认知亦在逐步提升,这与全社会对“性”本身开放度处于不断加大的状态成正比。加之性少数群体对自身身份认同度的提高,越来越多的性少数人群被社会不同程度的理解和接纳。而性少数人群也逐步加深对自我权利的追求愿望,希望自己在诸如婚姻权等基本权利方面得到应有的实质性保障。 一、性少数群体婚姻诉求的现实状况调查 (一)关于性少数群体对婚姻家庭的态度及爱情观的调查

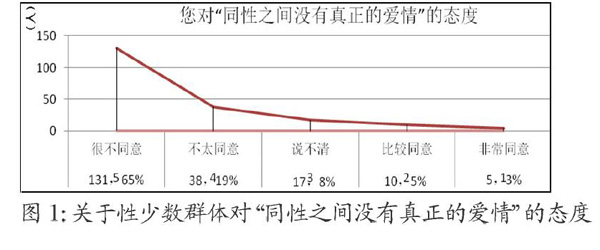

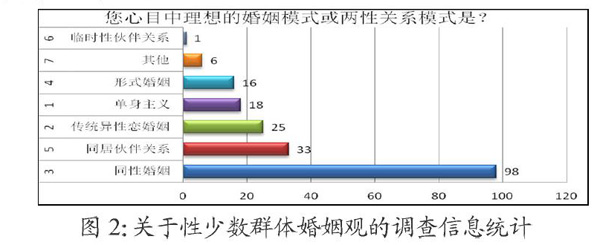

在问卷的“态度与政策”和“婚姻家庭”部分,课题组针对性少数群体的婚恋态度问题进行了调查。结合实际走访和个案调查的具体情况以及性少数群体的生活体验,摘取部分的问卷调查结果,课题组认为:性少数群体对于爱情带有饱含遗憾的期待。被调查对象中65.2%认为,同性之间存在真爱;仅2.5%的人“非常同意”同性之间没有真正的爱情(详见图1);近一半的参与调查者的理想的婚姻模式为“同性婚姻”,近1/5的模式为“同性同居伙伴关系”。(详见图2) (二)性少数群体对婚姻权得法律期待调查

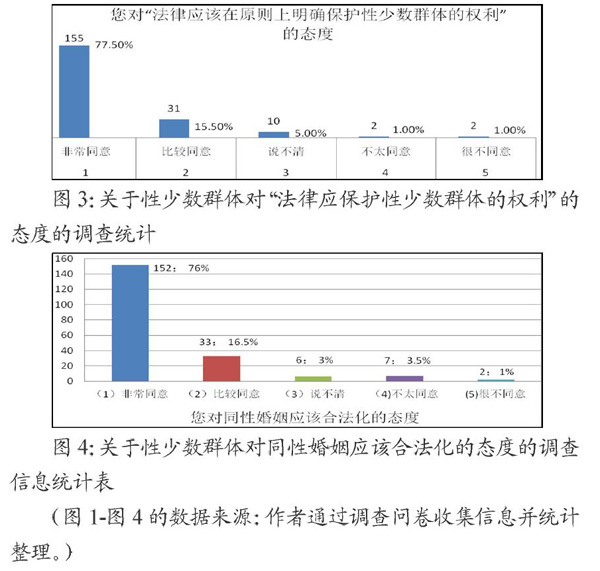

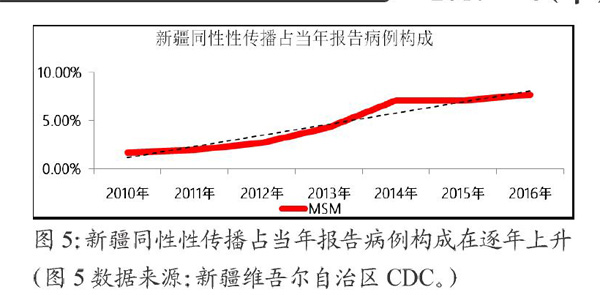

我国法律对性少数群体的几近忽略和漠视,使得很多性少数群体不由自主地表达出“因为连国家法律也都不認可、不保护,又何尝有勇气挑战世俗闲说坚持做自己”的无奈。通过调查发现,性少数群体对法律应该在原则上明确保护性少数群体的权 不同的文化和文明发展过程中对待诸如同性恋这样的性少数人群有着不同的理解。在精神病学上,突出的表现为最早会认为同性恋是性变态,跨性别等也被视为不正常,但在2013年发布的《精神障碍诊断与统计手册》第5版(DSM-5)中将性取向与精神疾病脱钩,在2014年,国际疾病分类第11版(ICD-11)工作组建议,删除所有针对同性恋的诊断编码。这就说明性倾向将不再是病或非病的诊断依据。因此,性少数群体作为人类社会长期客观存在的群体,并非有病、不正常的“怪物”,应当正视这一群体在社会发展过程中的不同呈现,并及时对性少数群体的生存状态加以规范和保障。 三、尊重并保护性少数群体婚姻诉求的“必然性” (一)关注并保护性少数群体的婚姻诉求是基本人权的必然要求 性少数群体作为一国公民,该国公民所拥有的基本人权毫无疑问的同样属于性少数群体。《宪法》第49条指出:“禁止破坏婚姻自由”。自由首先表达为在认识必然性和自愿选择的基础之上的行动自由。放在婚姻问题上即“即自己依赖自己,自己决定自己是否缔结或解除婚姻、选择与谁缔结婚姻等的自由”。自由的第二重表达为不受国家、集体、社会团体及其他个人的非法干涉和限制,放在婚姻问题上即“免于打扰婚姻自主的自由”。婚姻自由是家庭制度的重要基石,作为婚姻家庭法的最基本原则正是基本人权在婚姻领域的呈现。 (二)婚姻自由权的适格主体必须包括“性少数群体”的必然性 婚姻自由是作为一个现代公民最最基本的人权之一,只要符合国家的法律,没有任何人有权力剥夺别人选择自己妻子(丈夫)的权利。然而,具体到我国婚姻家庭法对于婚姻关系的界定与规范,这种作为公民基本权利的自由权却被进行了“主体”限定,完全无视和排除了性少数群体的“婚姻诉求”。我国《婚姻法》的基本原则以及《婚姻法》第五条和第九条的表述都无疑将婚姻确定为男女两性的结合。作为宪法和民事基本法的下位法的婚姻法,用“法的方式”将可能有特殊婚姻诉求的性少数群体排除在婚姻自由权的“适格主体”之外,不仅有违宪之嫌,更违背了婚姻自由权作为公民基本权利的必然、应当普遍享有的人权理念。 (三)尊重性少数群体的婚姻诉求是平等保护公民人格权的必然要求 人格权是指民事主体依法固有的为维护自身独立人格所必备的,以人格利益为客体,体现人格平等、人格独立、人格自由与人格尊严的权利。人格权是一种具有绝对权,具排他性、对世性的原始的权利,与生俱来。婚姻自由权作为人格权之一种是一种原始权利,在一国法律体系当中必然应当由法律予以明确规定,将之置于法律的平等保护之下。因此,尊重性少数群体的婚姻诉求是平等保护公民人格权的必然要求。 (四)尊重性少数群体的婚姻诉求有利于性传播疾病的预防

(一)国外已有相对成熟的模式和经验 国外在性少数群体婚姻诉求的满足方面已经有相对成熟的模式和经验可以借鉴。这些模式一方面体现了对于性少数群体婚姻权的加以保障的实际立法可行性;另一方面,对于我国同性婚姻立法模式的建立具有一定的借鉴、参考价值,可以为我国在该方面的立法提供广阔思路。 (二)国内有一定的社会基础 虽我国针对性少数群体婚姻权的立法保护问题尚缺乏足够广泛的社会认知与认同基础。但不能就此否认我国在性少数群体婚姻权保障的可行性方面存在社会基础。首先,任何一项权利的保障仅以不侵犯他人的平等权利为底限。从保障性少数群体人权层面,尤其是从保障同性恋者等的婚姻权来看,完全符合这一要求。其次,所谓的“社会基础”总有着特定对象指向。参考在性少数群体的婚姻权方面对法律的期待调查信息,我们可以清晰地看到性少数群体中的绝大多数对于他们婚姻权法律保障的渴求。 五、性少数群体婚姻诉求在我国的立法建议 (一)制定“性少数群体婚姻家庭关系构建法案” 第一,取消婚姻登记主体的性别限制。第二,完善单身收养制度。加强对收养人的资格审查和收养后的监督,丰富收养标准的内容,以满足多元文化下不同人群的收养需求。第三,明确性少数群体互相结合的伴侣的合法继承地位。遗产继承方面,性少数群体互相结合的伴侣,应自然享受合法的遗产继承权。应当赋予其与普通异性配偶有同等的法律地位,平等地享有各项基本亲属权。 (二)性少数群体婚姻家庭权的综合法律体系的建设 婚姻家庭权不仅仅涉及结婚、同居、财产共有以及遗产分割等问题,为了保障婚姻家庭相关法律制度的顺利建设和实施,针对性少数群体在教育、就业、医疗等方面亦应当建立、健全相关综合法律体系。对性少数群体的各项权利加以保障和落实,处理好“普遍的、多数人的人权与特殊的、少数人的人权保护的辩证关系”,建设综合的法律体系,不仅可以促进社会的平等,提高社会的包容度,同时还有利于和谐社会的全面建设。

|